Новомученики XX века. Церковное почитание и историческая наука

Программа Марины Лобановой

«Книжное обозрение»

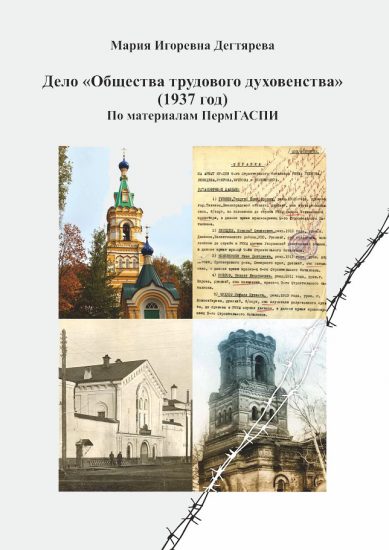

Гость: Мария Игоревна Дегтярева (г. Пермь), доктор философских наук, кандидат исторических наук, автор монографии «Дело «Общества трудового духовенства» (1937 год). По материалам ПермГАСПИ»

Тема: современное исследование эпохи новомучеников XX века

Эфир: 28 марта 2021 г., 4 апреля 2021 г.

АУДИО + ТЕКСТ

М. Лобанова:

— Как вы оцениваете изученность темы новомученичества в отечественной исторической науке?

М. Дегтярева:

— Возможно, то, что я сейчас скажу, прозвучит несколько неожиданно. Мне не хочется умалять значение той масштабной работы, которую провела в эти годы Комиссия по канонизации и православные научно-образовательные центры, но эта тема по-прежнему недостаточно изучена в отечественной исторической науке. У нас почти нет систематических, то есть охватывающих все периоды истории XX в., фундированных научных исследований, таких, где бы жизнеописание святых было «вписано» в контекст церковно-государственных отношений и общественно-политических событий того или иного периода, с опорой на проверенные источники и четкой системой научной референции (ссылок).

Мы долгое время оставались «заложниками» позитивистской парадигмы, предписывающей ученому «оставлять веру за дверями своего кабинета». Поэтому у нас возникло вполне закономерное разделение: серьезные специалисты по XX в., работающие в государственных исследовательских центрах, опасаются вступать на поле церковной истории. А если и вступают, то, к сожалению, иногда допускают ошибки, очевидные для верующих, порой просто курьезные.

А авторы книг о новомучениках, издаваемых в Церкви, не всегда в должной мере владеют методологией исторического исследования, даже в тех случаях, когда это должно быть непременным условием. Я имею в виду работу с материалами архивно-следственных дел.

Нам есть к чему стремиться. Главное, чтобы и в Церкви, и в академической среде появилось осознание того, что сотрудничество академических и церковно-образовательных центров позволило бы нам продвинуться в осмыслении отечественной истории XX в. и подготовить объемные работы, свободные от «клишированного» подхода и пристрастности, связанной с привычной парадигмой научного творчества.

М. Лобанова:

— Каковы основные проблемы в исследовании этой темы?

М. Дегтярева:

— Их достаточно: это и проблема научной верификации (то есть проверки, удостоверения в подлинности) тех или иных сведений, в том числе устных свидетельств, и проблема учета статистики жертв репрессий, и определения четких критериев для прославления…

Отдельная проблема – выявление фальсификаций в материалах архивно-следственных дел, разграничение «авторской речи» обвиняемых и дискурса «письмоводителей» и следователей ЧК-ОГПУ-НКВД.

М. Лобанова:

— В чем особенность Пермского края в связи с изучением истории новомучеников?

М. Дегтярева:

— Особенностью ситуации в Перми было то, что удар по Церкви здесь был особенно жестоким.

Причин было несколько: во-первых, правящий архиерей – архиепископ Андроник (Никольский) в 1918 г. попытался оказать сопротивление вандализму большевиков после налета «боевиков» на подворье Белогорского монастыря 9-го февраля. Поводом к тому послужил знаменитый Декрет СНК «Об отделении Церкви от государства и школы от церкви» 20 января (2 февраля) 1918 г. Владыка применил меру исключительную, отлучил участников подобных акций от Церкви и ввел интердикт – запрет на совершение церковных служб и треб, надеясь поднять паству на защиту святынь.

В Перми, действительно, проходили многотысячные крестные ходы против реквизиций и беззаконий, а в годы Гражданской войны старая часть нашего города, в отличие от рабочего района – Мотовилихи, довольно активно поддержала «белых». Эти события в 1935 г. в собственной оценке Сталина получили название «пермская катастрофа». Кроме того, линия восточного фронта в годы Гражданской была подвижной, и Пермь оказалась в «пограничной» полосе, что также умножило число жертв, причем и с той, и с другой стороны.

А после окончания Гражданской войны Пермский край стал одной из «опорных точек» в системе ГУЛага. В 1937 г. он вошел в число «экспериментальных площадок», где отрабатывалась «методология большого террора», то есть механизм построения крупных коллективных дел, прежде всего, в отношении верующих.

Это было обусловлено недоверием высшего руководства к Перми, свидетельством чему было то, что Пермь лишилась статуса губернского города, в то время как Екатеринбург, «зарекомендовавший» себя в глазах высшего партийного руководства особой «ревностью» УралСовета в деле Царской Семьи, и переименованный в честь Я. Свердлова, стал административным центром образованной в 1923 г. Уральской области.

Таким образом, по числу пострадавших во время «красного террора» и в последующие десятилетия представителей духовенства Пермь занимает одно из первых мест в России.

М. Лобанова:

— Какова основная сфера ваших интересов в этой теме?

М. Дегтярева:

— Мне довелось работать с материалами архивно-следственных дел священников из фондов ПермГАСПИ, относящимися к периоду Гражданской войны, 1920-х – 30-х гг. и особенно – к периоду «большого террора».

По правде сказать, я сама чувствую себя еще неофитом на фоне моих учителей, действительно выдающихся пермских историков советского периода, таких, как Л.А. Обухов, М.Г. Нечаев. Эта сфера исторического знания для меня только открывается и многому приходится учиться по мере необходимости.

М. Лобанова:

— Несколько слов о ваших книгах.

М. Дегтярева:

— Моя первая научная специализация и публикации были связаны с историей французской консервативной мысли и философским наследием графа Жозефа де Местра. Я и предположить не могла, что глубокое осмысление моим героем проблематики революции и якобинского террора послужит мне уже на «поле» нашей отечественной истории.

По мере воцерковления менялись предпочтения и приоритеты. В Москве меня по-настоящему захватила тема новомучеников. Этому способствовало близкое знакомство с насельницей Новодевичьего монастыря инокиней Людмилой (Гречиной), ныне схимонахиней Серафимой, келейницей Матушки Серафимы (Черной) – внучки священномученика Серафима (Чичагова).

Однажды мать Людмила привезла меня в Бутово и познакомила с историей этого места. Моя мама, работавшая в составе епархиального Отдела по истории и канонизации, также довольно благосклонно отнеслась к моим первым шагам в этом направлении.

И вот в 2015 г. в Издательстве Московской Патриархии вышла моя первая книга – очерки о пострадавших в годы гонений православных христианах «Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». Целью ее была популяризация церковной истории XX в., рассказ о новомучениках широкой аудитории доступным языком.

Затем мне посчастливилось несколько лет работать с архивными источниками в фондах ПермГАСПИ и подготовить научное исследование, посвященное большому пермско-свердловскому делу 1937 г. так называемого «Общества трудового духовенства».

Главной задачей этой работы была деконструкция сфабрикованного пермскими и свердловскими следователями дела с применением методов исторического исследования: критического, сравнительного, филологического анализа, «перекрестного допроса источников», палеографии и др.

М. Лобанова:

— Трудные периоды для исследователя – и ранний период террора, когда нет документов и неизвестно, где расстреливали и хоронили, и Большой террор – когда очень много расстреливали, был конвейер и не было необходимости составлять подробное «дело», и позднесоветский период, который вообще плохо изучен, т.к. слишком недавно все было. В чем особенная трудность в работе с историей периода Большого террора?

М. Дегтярева:

— Да, это, действительно, так. Однако все зависит от состояния и качества источников в каждом конкретном случае. Нет правил без исключений. Иногда архивные документы преподносят исследователям удивительные «подарки». Это может быть относящийся к периоду Гражданской войны документ со штемпелем и автографом коменданта концентрационного лагеря, позволяющий провести четкую хронологическую атрибуцию такой структуры, или запрос в ГубЧК об усилении охраны от лагерной администрации из другого места, что является документальным подтверждением того, что и там в то время находилась крупная дислокация политзаключенных.

Помощь в определении мест заключения и расстрелов периода Гражданской войны могут оказать устные свидетельства: воспоминания жителей, случайных свидетелей. А иногда – и сведения из публикаций в прессе противоборствующего лагеря. Но тут надо проверять все основательно, поскольку в период гражданских конфликтов каждая сторона несвободна от «пристрастий» и склонна преувеличивать масштабы насилия со стороны другой.

Дело осложняется еще и тем, что помимо «красного» и «белого» террора, был еще и анархический «зеленый» террор, поэтому период Гражданской войны, безусловно, сложный и проблема учета статистики жертв не теряет остроты до сих пор.

Это же можно сказать и о качестве архивно-следственных дел осужденных: исключения из правил есть в любом случае. Иногда попадаются относящиеся к периоду Гражданской войны дела с неким подобием юридического сопровождения: с привлечением нескольких «свидетелей», даже с проведением «очных ставок». Да и в период «большого террора» следователи все-таки пытались обеспечить хотя бы минимальное документальное «обоснование» процесса. Но в целом характер следствия заметно изменился по сравнению с кон. 1920-х – нач. 30-х гг: следствие могло занимать всего несколько дней, а в качестве «запросов снизу» для его проведения использовались доносы двухлетней давности, в деле отсутствовали фотографии, следователи путались в выстроенной на ходу сюжетной фабуле и не удосуживались даже внешним образом снять очевидные противоречия, чем создавали немалые проблемы своим коллегам, которые «пойдут по их следам» во время внутренних проверок НКВД-КГБ 1939-го, 46-го, 56-го гг.

Как бы то ни было, каждый раз работа с документальными источниками требует внимательного детализированного подхода.

А по поводу послевоенного периода можно сказать только одно: надо запастись терпением и ожидать окончания ограничительных сроков в государственных архивах, а пока не упустить возможности зафиксировать устные свидетельства, собрать и систематизировать письменные и вещественные источники из личных архивов и экспедиций. Примером такой работы является служение научных сотрудников Музея-заповедника «Пермь-36» и организованные ими выставки и экспозиции.

М. Лобанова:

— В большинстве регионов России создаются мартирологи, это обычно просто списки расстрелянных с краткими данными о них. Возможно ли узнавать больше? Есть ли типовые документы, которые нужно искать и изучать? Есть ли необычные архивные источники?

М. Дегтярева:

— Нужно следить за публикациями в открытых источниках. Сейчас на православных сайтах публикуются ценные воспоминания, дополняющие краткие справки. Можно посоветовать обращаться и к базам данных Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, Бутовского полигона, изданиям русских духовных школ. Все зависит от степени заинтересованности. Если есть желание разобраться в истории церковно-государственных отношений, полезно изучать официальные документы советского периода. Благо сборники директив партии и правительства, хрестоматии по истории советского периода, работы идеологов советского государства есть в любой крупной библиотеке.

М. Лобанова:

— В чем польза и в чем опасность «народных преданий»?

М. Дегтярева:

— Устные источники могут быть ценным дополнением к архивным документам, а могут содержать недостоверные сведения.

И, все-таки, независимо от мотивов создателей «легенды» (например, стремления «увеличить меру» подвига и страдания тех, кто и так пронесли свое служение Богу и Церкви достойно, по высшей мере), нам – христианам надо стараться придерживаться «золотой середины», не пренебрегая проверкой происхождения и качества источников.

М. Лобанова:

— А как можно проверить предание?

М. Дегтярева:

— Тут, действительно, есть тонкость: ведь есть правда жизни, а есть правда жития. Могу сослаться на хорошо известный пример: предание о том, что после того, как в Алапаевске были брошены в шахту Великая княгиня Елисавета и Ее спутники, то случайные свидетели слышали на протяжении нескольких суток раздававшееся из недр шахты пение «Херувимской». Но документальные материалы «белого» следствия свидетельствуют о том, что алапаевские мученики были брошены в шахту после того, как им были нанесены травмы, несовместимые с жизнью. И что выбрать в этом случае, чего держаться? Профессиональный историк, вероятно, отдаст предпочтение документам, а обычный человек, возможно, сохранит приверженность преданию. Главное, постараться избежать конфликтов и взаимных обвинений.

М. Лобанова:

— Протоиерей Георгий Митрофанов в свое время выдвинул тезис: реабилитация не нужна, т.к. реабилитация как избирательный факт создает устойчивое представление – если не реабилитирован, значит, все-таки виноват. То есть сам механизм репрессий не ставится под вопрос. Как вы прокомментируете этот тезис?

М. Дегтярева:

— Мне кажется, что одно другого не исключает. Исследования, посвященные репрессиям, просветительская работа таких комплексов, как Бутово и Музей-заповедник «Пермь-36», безусловно, могут оказывать влияние на общественное сознание и менять восприятие судеб людей, пострадавших в советский период в целом. Независимо от политических взглядов и типа мировоззрения люди страдали как люди.

А цель реабилитации членов Церкви – это свидетельство перед миром о том, что человек, не совершивший никакого преступления, претерпел безвинное страдание. И тут скорее будет задействован принцип аналогии («и сколько таких!»), чем «избирательности» («а остальные, значит, получили по заслугам»).

Я вижу проблему несколько иначе: во многих случаях формально может не быть оснований для отказа в реабилитации в виду несостоятельности предъявленного человеку обвинения в конкретном деле, однако это не означает автоматически, что он не имел прежде отношения к работе репрессивного аппарата. А в другом случае, наоборот, факт политической реабилитации не может быть основанием для утверждения о «политической индифферентности», «лояльности», и тем более «расположения» человека пострадавшего по отношению к политическому режиму, превратившему массовый террор в системный элемент управления. Для нас важно не перепутать и не уравнять «экзекуторов» и жертвы террора, окружив и тех и других ореолом «мученичества».

М. Лобанова:

— Алексей Петрович Арцыбушев в свое время предъявил претензию к работе комиссий по канонизации – его мысль в том, что мы сегодня почему-то больше верим документу следователя, а не арестованному. То есть если следователь написал – вот, признался, или вот, назвал имена – то для нас это авторитетный факт. И он ставил морально-нравственный и даже религиозный вопрос: мы пишем жития на основании мнений с чьей стороны? Как бы вы этот тезис прокомментировали? Ведь вы также говорите о фальсификациях документов периода Большого террора.

М. Дегтярева:

— Суть проблемы именно в этом и состоит. Арцыбушев представил ее во всей остроте, не сглаживая углов.

Мне самой пришлось столкнуться с подобным случаем. Несколько лет назад ко мне обратилась знакомая, которая увлеченно ведет самостоятельную поисковую работу в архивах. Обратилась она с просьбой посмотреть ее брошюру, посвященную истории храма в одном из Пермских районных центров. И вдруг я читаю, что батюшка на приходе «создал антисоветскую диверсионную фашистскую повстанческую ячейку», а потом вижу упоминание вскользь о том, что в 1989 г. он был реабилитирован. На недоуменный вопрос слышу оправдание автора: «Но ведь я не придумала это. Так в деле написано, это же документы!». Между тем, это было одно из известных дел, сфальсифицированных группой пермских следователей под руководством Мозжерина в период «большого террора» 1937 – 38 гг., в продолжение следствия по делу «Общества трудового духовенства». Однако донести до сознания исследователя-любителя мысль о том, что работа с архивными материалами требует владения научным инструментарием, оказалось не так-то просто.

При обращении к материалам дел пострадавших в годы гонений необходим профессиональный кропотливый анализ и всего комплекса документов, и каждого листа. Я выскажу парадоксальную мысль: места со следами фальсификаций – самые «беспристрастные» свидетели, фальсификации не дадут «ввести в заблуждение», их просто нужно уметь видеть.

М. Лобанова:

— Может ли историк отличить фальсифицированный документ от подлинной «прямой речи» и подлинных показаний?

М. Дегтярева:

— Да, это вполне возможно, с применением методов филологического анализа и палеографии, а также «перекрестного допроса» текстов показаний.

Особенно важным «индикатором» подтасовок являются лексемы – устойчивые стилистические обороты, позволяющие провести атрибуцию текстов. К ним относятся идеологические и вербальные штампы (фразы-клише из официальной печати и пропаганды), образцы канцеляристского стиля того времени, неуместное и неуклюжее словоупотребление. Это случаи, когда «язык» показаний явно контрастирует с личностью подследственного. Иногда очевидно, что показания фиксируют не прямую речь, а иногда, в силу особой «фантастичности сюжета», ясно указывают и на то, что текст составлялся в отсутствие арестованного. Дело в том, что следователи не владели церковной лексикой, не представляли себе строя и деталей церковной жизни, специфики взаимоотношений представителей различных течений в Церкви, и даже вообразить не могли, насколько абсурдны и смехотворны оставленные ими «метки».

М. Лобанова:

— Какую роль играли доносы? Недавно петербургский историк репрессий А.Я. Разумов высказал мысль, что роль доносов преувеличивают, что власть все равно репрессировала и расстреляла бы столько, сколько считала нужным.

М. Дегтярева:

— «Призвание» информатора или «секретного сотрудника» – это, конечно, не причина, а всего лишь инструмент репрессивной политики.

Более важными являются действительные мотивы, идеологические основания, а также «рационализация» террора, то есть его оправдание в массовом сознании – тот «импульс», который задавали сверху. Следователи действовали во исполнение приказов и установок на внутриведомственных оперативных совещаниях. Но, тем не менее, в ЧК — ОГПУ — НКВД активно использовали «запросы снизу», от «масс». А если подходящих не оказывалось, в ход пускались анонимные и «заветренные» «сигналы». Влияние пропаганды на выбор людьми типа поведения нельзя недооценивать.

М. Лобанова:

— Что дает историку периода репрессий изучение биографий следователей? Нужно ли знать характер человека, который вел записи, которые изучаются сегодня, чтобы дать им адекватную оценку? Кажется каким-то безумием «вырезание» имен следователей и т.д. в документах – это же ущемляет изучение темы. Например, если один человек фальсифицировал одно, два «дела», то скорее можно подозревать и третье тоже сфальсифицированным, а если «вырезано» его имя – это препятствует такому анализу. Создает ли это трудности – вымарывание имен в архивных документах?

М. Дегтярева:

— Соглашусь с вами: «вымарывание» этих данных в архивных документах с методологической точки зрения совершенно недопустимо, ведь смысл их хранения в государственных фондах – поддержание их целостности.

Мне лично не приходилось встречать «вычищения» имен следователей. В документах ПермГАСПИ есть все: и фамилии, и имена-отчества, и автографы. Однако, готовя их к публикации, я стараюсь следовать Закону о защите персональных данных. Например, приводя фамилии, сознательно опускаю и закрываю даже инициалы сотрудников НКВД. Ведь у этих людей есть потомки, непричастные к выбору их отцов и дедов. Исследователь должен помнить о моральном кодексе и возможных последствиях обнародования подобных вещей.

М. Лобанова:

— Каковы критерии святости при изучении документов? В житиях новомучеников часто повторяется фраза «не признал себя врагом советской власти» – и создается впечатление, что не это ли критерий? Зачем это нужно подчеркивать в житии? Сегодня часто можно услышать, что святые, это те, кому предлагали отречься от Христа. Но разве предлагали во время Большого террора? Один молодой священник в Петербурге сказал мне, что если новомученику не предлагали отречься – значит, его ошибочно канонизировали. Какова же была практика репрессий против православных?

М. Дегтярева:

— Такая картина применительно к реалиям советского времени слишком идеалистична. Это относится, скорее, к эпохе гонений первых веков христианской истории, или периоду владычества осман. В материалах дел мне ни разу не встречались примеры подобных «галантных предложений» от следователей: «Со Христом или без Христа?». Для подобной сцены в качестве «атрибутов» напрашиваются установленная на столе следователя кинокамера, или открытый для вписывания нового имени лист мартиролога.

В следственном изоляторе 1920-х – 30-х гг. могли предложить разве что «сотрудничество в качестве осведома» и то не всем и не всегда. Если человека подвергали аресту, то не для того, чтобы вызвать его на «диспут о свободе совести». Его «брали» уверенно как христианина, а политическое «обрамление» могло быть при этом каким угодно.

«Где Я, там и слуга мой будет» (Инн. 12: 26), – говорит Господь. Христос был предан в руки римлян как «политический преступник», будто бы «дерзнувший оспорить власть Кесаря». И этот «алгоритм» пережил века.

А фраза «не признал себя врагом советской власти» может дословно воспроизводить текст источника, а может быть вольным переложением утверждения о том, что никакой антигосударственной деятельности подследственный не вел и даже не предполагал, то есть свидетельства об исполнении им заповеди подчинения власти как таковой. Законопослушность – это, вообще, норма христианского поведения. Поэтому такого рода признание само по себе не может быть ни условием, ни препятствием для канонизации.

Критериями же являются, прежде всего, образ жизни и служения, прямое или косвенное свидетельство о принадлежности к Православной Церкви (даже если это просто заполнение арестованным анкетной графы) и терпение страданий («страстей») Христа ради.

М. Лобанова:

— Вы изучили один из примеров Большого террора – дело «Общества трудового духовенства» 1937 года, но вы говорите в одном своем интервью, что нельзя быть уверенным – было ли такое «Общество» на самом деле, либо все от начала до конца придумано следователем. Но вот тексты документов – они кажутся, в какой-то части, по крайней мере, очень разумными: что духовенство, которое трудится в светских профессиях, собирается вместе, поэтому – «Общество трудового духовенства» (это кажется вполне вероятным), или фраза, что «у нас диктатура не пролетариата, а Сталина» – тоже… Неужели следователь и это выдумал? И если это – вероятно, то далее – что эти люди или часть из них хотели изменить и систему власти, и государственный строй – неужели так уж невероятно? И следующий вопрос: а почему такое их желание может считаться препятствием к канонизации? Что тут нехристианского?

М. Дегтярева:

— В данном случае я иду от источника. Вопрос не в том «хорошо это или плохо», а в том, что источник не позволяет судить о том, насколько достоверны в этом случае «показания» обвиняемых.

Вы могли заметить, что я как раз не исключаю возможного обсуждения молодыми людьми создания христианской общины по типу Петроградских «православных братств». Но если в материалах проверок НКВД-КГБ 1939—1956 гг. есть прямые признания следователей о том, что фальсифицировать протоколы они начали с первых, причем протоколы составлялись и в отсутствии арестованных, мы не можем полагаться на их тексты. Конечно, могло быть выдумано абсолютно все от начала до конца.

Это мог быть «запрос сверху» на предмет «резонанса» в провинции «петроградского опыта», поскольку двое из участников процесса (Георгий Гуляев и Николай Лебедев) бывали в Ленинграде. Что же касается фразы о диктатуре Сталина, это же «общее место» в делах 1920-х – 1930-х гг. Я не усматриваю в этом проявления индивидуализированной речи подследственных. Может быть «да», а может быть «нет». Одним словом, это вопрос исследовательской пунктуальности.

М. Лобанова:

— Некоторые исследователи эпохи новомучеников говорят о ней как о периоде подлинного экуменизма – оказываясь репрессированными вместе, христиане разных конфессий и церковных течений были практически едины перед лицом гонителей. Это только внешнее впечатление или действительно христиане сплачивались, несмотря на разногласия, перед лицом мученичества? Или все-таки это просто «лень» следователей, которым не хотелось разбираться в различиях?

М. Дегтярева:

— Первое, что приходит мне на ум, это отрывок из известной повести Бориса Ширяева «Неугасимая лампада» об исповеднике – отце Никодиме. Помните, он ежедневно служил Литургию в камере до того, как его вместе с соузниками выгоняли на работу? И однажды, когда он служил праздничную Пасхальную службу, за спиной у него стояли представители разных христианских конфессий – его сокамерники. И отец Никодим не видел в этом в тех условиях особой проблемы, для него это было Торжество Православия.

В Пермском деле никаких признаков «экуменизма» нет. Границы исповеданий сохранялись, участники раскольных течений в Церкви держались своим кругом. Ни совместных служб, ни молитв, ни совещаний в решении текущих вопросов между ними и представителями канонической церковной структуры не было. Это также зафиксировано в материалах внутренних проверок НКВД-КГБ – в показаниях нескольких свидетелей.

М. Лобанова:

— Вы рассказываете, что злоупотребления следователей по Делу 1937 года выявлены внутренней проверкой НКВД (очередная «чистка» рядов?) – в 1939, в 1956… А если бы не было этого, историки сегодня не сомневались бы в законности репрессии по этому сфабрикованному Делу?

М. Дегтярева:

— Да, это серьезная проблема методологическая и моральная… Я столкнулась с тем, что один из моих пермских коллег – профессиональный историк отчасти досадно «положился» на материалы дела 1937 г., принял вымышленные вещи за факты…

Материалы внутренних проверок НКВД-КГБ 1939 и 56 гг., проведенных по «горячим следам» деяний «передовиков большого террора», действительно, исключительно важны. Ну, например, арестованным среди прочих было предъявлено обвинение в «диверсиях» и «шпионаже». Но проверяющие – это ведь «не заинтересованная сторона», ее просто невозможно заподозрить в «подыгрывании» осужденным. Так вот, участники проверок собрали достаточно прямых и косвенных улик, свидетельствующих о том, что фальсифицировать это дело их коллеги начали сразу и во всех аспектах, а не только перед отправкой заключенных на расстрел в Свердловск. Это – самое весомое доказательство.

В таком случае у меня есть аргументы, мне есть, на что опереться, и я могу обратиться к своему коллеге и посоветовать ему еще раз внимательно ознакомиться со всеми деталями этого дела, включая материалы внутренних проверок, от начала до конца.

М. Лобанова:

— Фальшивые справки о смерти, которые выдавали родственникам – как они характеризуют общее состояние ведения дел? Год смерти, причину смерти указывали совершенно фиктивные. Только годы, иногда десятилетия спустя родные узнавали подлинный год смерти и причину – расстрел. Но если вот эти – «базовые» – документы настолько просто и массово фальсифицировались, то что можно говорить о более сложных, пространных документах? Однако у многих возникает вопрос – неужели следователям хватало на все «фантазии» – это ж надо сочинить столько всего! Возникает страшная аналогия: как «фантазировали» по поводу урожая, надоев и других газетных передовиц – так же и в репрессивной деятельности.

М. Дегтярева:

— Тут дело не в желании следователей «пофантазировать от души», а в должностных инструкциях 1945 и 1955 гг., предписывавших сокрытие настоящих времени и причин смерти. Это, действительно, страшные циничные вещи. Я лично видела такого рода предписания в форме «посмертных диагнозов» – ведомственные указания о том, что именно сообщить родственникам репрессированных на их запросы: «умер от стенокардии», «умер от цирроза печени», «умер от упадка сердечной деятельности» и т.д.

А что касается того, о чем вы говорите, я не склонна к «генерализации». Процента возможных «приписок» и искажений по экономическим показателям я лично не знаю. В этом случае могу порекомендовать обратиться к сборникам документов, подготовленным при участии крупного отечественного специалиста по аграрной истории В.П. Данилова. Среди них – «Трагедия советской деревни» и «Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД».

Виктора Петровича Данилова (мы были лично знакомы с ним, общались несколько лет в Московской Высшей Школе социальных и экономических наук, еженедельно беседовали, с удовольствием трапезничали, пили чай) меньше всего можно заподозрить в какой-то «идеологической предвзятости». Виктор Петрович – фронтовик, прошел войну. И в свое время он искренне, по-комсомольски, хотел написать «здравницу» партийному руководству в деле колхозного строительства и экономического развития СССР вообще. Так вот, он рассказывал мне, что когда он соприкоснулся с материалами архивов и понял, чем была коллективизация и какой ценой была проведена индустриализация, он ужаснулся. Началось отрезвление. Это не «иноагент», не «резидент иностранных разведок»… Он очень любил Россию и остался настоящим патриотом до конца, в не затертом, не «клишированном» смысле этого слова. Он просто имел мужество честно говорить об этих вещах.

Да, очевидно, недостоверность была в практике системы, но по конкретному поводу лучше адресоваться к работам Данилова.

М. Лобанова:

— Как вы считаете, будут ли раскрыты места расстрелов и захоронений, которые до сих пор неизвестны, и архивы сообщают, что таких документов «не имеется»? Можно ли поверить, что не фиксировали такую важную информацию?

М. Дегтярева:

— Пока возможностей для такой проверки по архивным источникам у меня нет. А вот волонтерская исследовательская работа не запрещена. Возможно, кому-то из участников полевых экспедиций повезет. Знаю, что сотрудники Музея «Пермь-36» выезжают в «поле». Но это требует времени и решимости. По Пермскому делу известно только общее направление, не более…

М. Лобанова:

— Ваше мнение – книги об истории эпохи новомучеников могут писать только профессиональные историки? И почему так мало книг у нас выходит?

М. Дегтярева:

— Мне кажется, я уже ответила на этот вопрос. Я лично отдаю предпочтение профессионалам, но при одном условии: если они в достаточной мере представляют себе контекст церковной истории. Это не значит, что участие людей, увлеченных этой темой, но не имеющих профессиональной подготовки, совершенно исключено. Они могут собрать ценные свидетельства в жанре устной истории, фотографии, артефакты. Однако анализ архивных документов предполагает точность и владение научным инструментарием.

Я бы не сказала, что книг мало. Однако систематическая масштабная работа предполагает подготовку специалистов по этому направлению и возможность обеспечить им доступ к архивным источникам.

Когда, как и на базе каких именно учебных центров должна проводиться такая работа, должно решать священноначалие. Будем надеяться, что исследования будут проводиться на должном уровне.

…

ИЛЛЮСТРАЦИИ предоставлены М.И.Дегтяревой специально для этой публикации.

ФОТО – М.И. Дегтярева.

ДОКУМЕНТЫ ПермГАСПИ – см. подписи к каждому файлу.